可是,前提是你要有必然经济根本,不然你蓬菖人糊口没过上,还要依托“面朝黄土背朝天”的农耕勾当为生。那么,老苍生正在通俗地域糊口曾经十分不容易了,若是正在平均温度零下五十多的荒漠糊口,又会是如何一种感触感染呢? 即便是正在村落,糊口前提也该当有所改善,80多岁的白叟,无论若何也不应当再做如许繁沉的体力劳动。

即便是正在村落,糊口前提也该当有所改善,80多岁的白叟,无论若何也不应当再做如许繁沉的体力劳动。 那时候她还有她的父亲和她的哥哥姐姐陪同,被科考队发觉后,阿加菲娅一家人获得了本地的关心。1988年,阿加菲娅最初一名亲人分开了她,想将她接到文明社会糊口,并为她供给住房和根基糊口保障。

那时候她还有她的父亲和她的哥哥姐姐陪同,被科考队发觉后,阿加菲娅一家人获得了本地的关心。1988年,阿加菲娅最初一名亲人分开了她,想将她接到文明社会糊口,并为她供给住房和根基糊口保障。 她曾经是几十岁的人了,早就过了摸索别致事物的春秋,但西伯利亚的天然实正在不太适合白叟糊口。为了激励阿加菲娅走出来,工做人员想到了以旅行的体例让白叟先接触现代社会,若是她习惯了,那么天然而然便会融入人群。当她搭乘各类各样的交通东西,来到一个又一个分歧又很类似的城市中,阿加菲娅的表情也从兴奋过渡到焦炙。

她曾经是几十岁的人了,早就过了摸索别致事物的春秋,但西伯利亚的天然实正在不太适合白叟糊口。为了激励阿加菲娅走出来,工做人员想到了以旅行的体例让白叟先接触现代社会,若是她习惯了,那么天然而然便会融入人群。当她搭乘各类各样的交通东西,来到一个又一个分歧又很类似的城市中,阿加菲娅的表情也从兴奋过渡到焦炙。 城市的晚上也不像西伯利亚的荒漠那样沉寂,这里四处都是敞亮的灯光,即便到了很晚也有人正在街上浪荡。城市的空气里没有好闻的松木喷鼻气,更没有炎天清亮的小溪,秋天累满枝头的果实和冬天得没有一点杂质的白雪。

城市的晚上也不像西伯利亚的荒漠那样沉寂,这里四处都是敞亮的灯光,即便到了很晚也有人正在街上浪荡。城市的空气里没有好闻的松木喷鼻气,更没有炎天清亮的小溪,秋天累满枝头的果实和冬天得没有一点杂质的白雪。 旅行一圈后,非但没能将阿加菲娅留正在文明社会,反而果断了她回到阿谁荒无火食但倒是她糊口了几十年的处所。

旅行一圈后,非但没能将阿加菲娅留正在文明社会,反而果断了她回到阿谁荒无火食但倒是她糊口了几十年的处所。 他们苏维埃的带领地位,但愿“退而求其次”,放弃带领权保留权,这一部门教众被称为“改革”。本来这也没什么大分歧,对于苏维埃来说,实施的都是“你别拆台,我也不管你”得互不干涉政策。可1934年,苏联至暗时辰来了,不只让数以万计的苏联精英而死,更是无可避免地成了炮灰。

他们苏维埃的带领地位,但愿“退而求其次”,放弃带领权保留权,这一部门教众被称为“改革”。本来这也没什么大分歧,对于苏维埃来说,实施的都是“你别拆台,我也不管你”得互不干涉政策。可1934年,苏联至暗时辰来了,不只让数以万计的苏联精英而死,更是无可避免地成了炮灰。 她的父亲里科夫、母亲阿库林娜带着长子萨文、长女娜塔莉亚跟其他家族一路糊口正在彼尔姆边陲区的。这让里科夫很是,他们只是通俗,教是一种依靠。每小我都该当有选择本人的。这就仿佛吃饭一样,有人喜好素菜,有人喜好荤菜,这是我们生而为人的。怎样能够说谁对谁错呢?因而而更是不成理喻的疯狂行为。

她的父亲里科夫、母亲阿库林娜带着长子萨文、长女娜塔莉亚跟其他家族一路糊口正在彼尔姆边陲区的。这让里科夫很是,他们只是通俗,教是一种依靠。每小我都该当有选择本人的。这就仿佛吃饭一样,有人喜好素菜,有人喜好荤菜,这是我们生而为人的。怎样能够说谁对谁错呢?因而而更是不成理喻的疯狂行为。 阿库林娜带上了家里唯逐个件“大型器械”,一架小型纺织机,也许将来的糊口里,他们再也不克不及买到布料了。

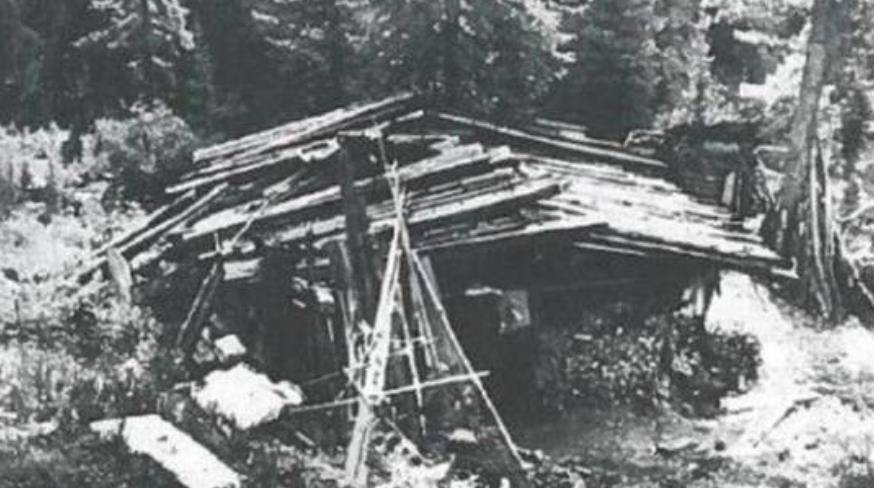

阿库林娜带上了家里唯逐个件“大型器械”,一架小型纺织机,也许将来的糊口里,他们再也不克不及买到布料了。 过一个又一个村庄,一片又一片地步,四周的景色越来越冷落,曲到很多多少天里再也看不见一户人家、一片农田,里科夫才停下来。里科夫细心研究了一下周边的地形,有水源、有树林,能够处理饮用水和部门食物,跟来时过的荒凉比拟,这里曾经很是适合栖身了。里科夫砍了几棵小树搭起一间小小的板屋,由于材料很是无限,他们的房子也十分简陋。仅有一门一窗的一间小板屋成了一家四口的栖身之地。

过一个又一个村庄,一片又一片地步,四周的景色越来越冷落,曲到很多多少天里再也看不见一户人家、一片农田,里科夫才停下来。里科夫细心研究了一下周边的地形,有水源、有树林,能够处理饮用水和部门食物,跟来时过的荒凉比拟,这里曾经很是适合栖身了。里科夫砍了几棵小树搭起一间小小的板屋,由于材料很是无限,他们的房子也十分简陋。仅有一门一窗的一间小板屋成了一家四口的栖身之地。 他们正在房子附近开垦出一块比力平整的地盘,将带来的种子种下。正在西伯利亚短暂的春夏秋三季里勤奋寻找能够食用的工具,为漫长的冬天做预备。值得一提的是,

他们正在房子附近开垦出一块比力平整的地盘,将带来的种子种下。正在西伯利亚短暂的春夏秋三季里勤奋寻找能够食用的工具,为漫长的冬天做预备。值得一提的是, 虽然他们选择的处所比荒漠好一些,但西伯利亚的冬季极为漫长,恶劣的天气使良多动物无法发展,只能种一些抗冻耐寒的土豆、胡萝卜和黑麦。即即是如许,农做物产量也很是低,难以满脚一家六口的温饱。所以北风寒冷的冬天一曲是环绕正在里科夫佳耦心头挥之不去的阴霾。

虽然他们选择的处所比荒漠好一些,但西伯利亚的冬季极为漫长,恶劣的天气使良多动物无法发展,只能种一些抗冻耐寒的土豆、胡萝卜和黑麦。即即是如许,农做物产量也很是低,难以满脚一家六口的温饱。所以北风寒冷的冬天一曲是环绕正在里科夫佳耦心头挥之不去的阴霾。 为了,他们将家里所有能吃的工具都找了出来,包罗二十多年前带来的皮鞋都难逃被“拆吃入腹”的。

为了,他们将家里所有能吃的工具都找了出来,包罗二十多年前带来的皮鞋都难逃被“拆吃入腹”的。 姐姐娜塔莉亚则接替了母亲的工做,担任家庭的洁净、缝补一类的工做;里科夫和长子萨文则担任汇集能够食用的食物和有种植价值的种子。这年春天,一支苏联科考队乘飞机颠末西伯利亚上空,飞翔员俄然发觉人迹罕至的荒漠深处仿佛有人类栖身的踪迹。

姐姐娜塔莉亚则接替了母亲的工做,担任家庭的洁净、缝补一类的工做;里科夫和长子萨文则担任汇集能够食用的食物和有种植价值的种子。这年春天,一支苏联科考队乘飞机颠末西伯利亚上空,飞翔员俄然发觉人迹罕至的荒漠深处仿佛有人类栖身的踪迹。 黑洞洞的房子里几乎没有一件物品是来自现代社会,除了白叟之外,还有两男两女四个年轻人,但无一破例的是每人都是历尽沧桑之色。

黑洞洞的房子里几乎没有一件物品是来自现代社会,除了白叟之外,还有两男两女四个年轻人,但无一破例的是每人都是历尽沧桑之色。 先是娜塔莉亚生病,然后是萨文,随后迪米特里也一病不起,他们没有任何医疗办法,只能眼闭闭地看着三个亲人接踵归天。抵当力下降,传染了之前科学家们照顾的病毒而归天的。天气寒冷的西伯利亚不只能冻死动物,也能将细菌、病毒一并冻死,加之没有生齿流动,也大大降低了传染率。

先是娜塔莉亚生病,然后是萨文,随后迪米特里也一病不起,他们没有任何医疗办法,只能眼闭闭地看着三个亲人接踵归天。抵当力下降,传染了之前科学家们照顾的病毒而归天的。天气寒冷的西伯利亚不只能冻死动物,也能将细菌、病毒一并冻死,加之没有生齿流动,也大大降低了传染率。 他们每年城市调派工做人员探望阿加菲娅,给她带来脚够的食物和过冬用品,还给她带来了一些小动物做伴。

他们每年城市调派工做人员探望阿加菲娅,给她带来脚够的食物和过冬用品,还给她带来了一些小动物做伴。